"흙 다시 만져보자, 바닷물도 춤을 춘다. . ... "

8. 15 해방이나 된 듯 감격스럽다. 코로나의 급습으로 파고다 공원의 대문이 닫힌지 얼마 만이던가? 닫혔던 문으로 사람들이 큰 숨을 들이쉬고 내쉬며 드나든다. 드디어 사람사는 세상이 되었다는 것이리라!

전에도 있었는지 없었는지 기억은 없지만, 파고다 공원 한쪽에 검은 석상이 놓여있다. 사람 같기도 하고 강아지 같기도 한, 앙증맞은 석상이 말하는 듯 하다. "어이구, 나리 오셨습니까? 정말 오랜만입니다요. 기체후일향만강하오신지요?"

어렸을 때, 무슨 말인지도 모르고 사용했던 말이 내 입에서 몇 십년만에 나온다. 어찌하여 수십년 동안 들은 적도 없고, 사용해 본 적도 없는 이 말이 내 입에서 나올까? 내가 잊었다고 생각했던 모든 말들은, 아마도, 내 뇌 속에 저장이 되어 있다가, 때가 되거나 조건이 갖추어지면 나도 모르게 밖으로 나오나 보다.

그건 그렇고, 도대체 "기체후 일향 만강(氣體候一向萬康)"이란 말은 무슨 뜻일까? "기력과 체력이 내내 좋으십니까?"의 뜻이라고 한다. 이 글을 읽는 모든 분, 기체후 일향 만강 하옵소서!

파고다 공원에서 아주 특이한 것은, 지금 철쭉꽃이 한창 피었다는 것이다. 철쭉이 더위를 먹은 것도 아니고, 추위를 먹은 것도 아닐텐데, 희한하기 짝이 없다. 지금이 봄이라고 착각을 하는 것일까? 아니면 "시절이 하 수상하니 필동말동하는" 것일까?

<인사동에 있는 어떤 자동차: 우리말에 "읏"이라는 글자가 있다는 것을 처음 알았다!>

인사동에서 적선동 쪽으로 걸어가다 보면, "닭 매운탕" 간판이 보인다. 글자대로 닭 매운탕 파는 집일 것이다. 생선 매운탕이나, 버섯 매운탕은 들어 보았어도, 닭 매운탕이나, 돼지 매운탕 등은 들어보지 못한 듯 하다. 그 보다는 "오 죽이네"가 더 강렬한 인상을 남긴다. "너무 맛 있는데, '오' 죽이네'", "밥인 줄 알았는데, '오' 죽이네".

적선동의 골목은, "골목이란 과연 이런 곳이렸다", 라고 알리는 듯, 겨우 두 사람이 지나갈 듯 말 듯한 좁은 길이다. 그 길이 얽히고 설켜, 한 번 간 곳을 다시 오게 되고, 다시 왔어도, 다시 왔는지 조차도 알 수 없는 곳이다. 이곳의 대부분은 조그만 식당이나 까페다. 이런 집들은 적어도 60년 이상 수리되지 않은 듯이 보였다.

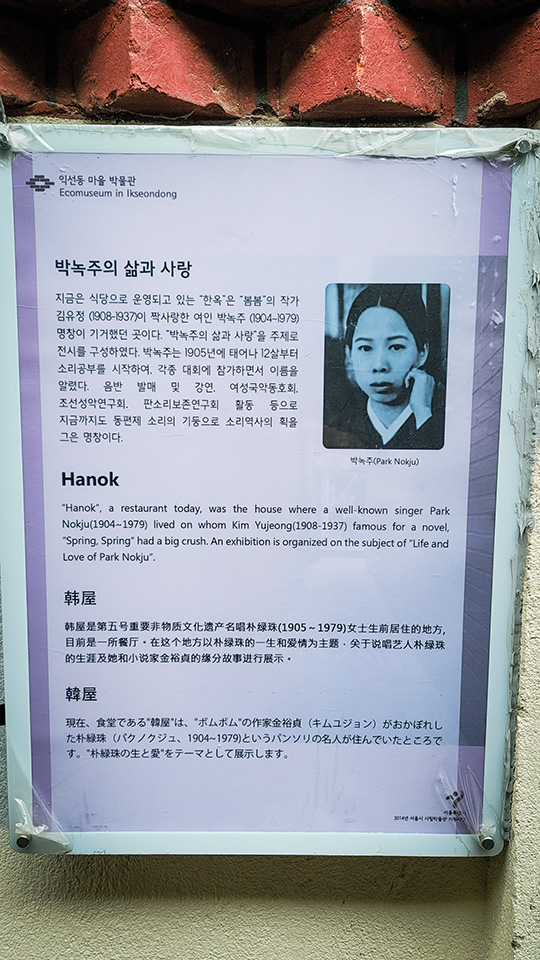

뜻밖에 "박녹주의 삶과 사랑"이라는 표지판을 본다. 동백꽃을 쓴 문인 김유정이 사랑했던 여인이다. "오늘도 또 우리 수탉이 막 쪼키었다"로 시작하는 소설 동백꽃.

어느 날, 김유정은 목욕을 하러 가는 중이었다. 그때 여탕문이 열리며 젊은 여인과 눈이 마주쳤다. 그 순간, 그는 한 마디로 마약을 먹은 듯, 뿅 가고 말았다. 그 여인이 바로 소설가 김유정의 마음을 사로잡은 박녹주다. 김유정은, 국악을 하는 박녹주를 스토킹 수준으로 쫓아다녔지만, 박녹주는 이를 완강히 뿌리쳤다.

박녹주에 대한 사랑과 실연으로 김유정은 몸이 쇠약해졌고 술에 빠졌다. 그리고 폐결핵으로 이어졌다. 몸은 돌이킬 수 없는 상황으로 변해갔고, 가난은 사방에서 몰려와 김유정을 압박하였다.

"김유정"과 문학가 "이상"은 가깝게 지내는 사이였다고 한다. 이들은 몇 푼 안되는 원고료가 나오면 으레 술을 마셨고, 주머니가 비면 외투를 맡기고 술을 마셨다고 한다. 결국 이 두 문학가는 젊은 나이에 모두 세상을 떠나고 말았다.

1979년에 죽은 박녹주는 1974년 한국일보에 이런 기사를 보냈다.

“당신이 무슨 상감이나 된 듯이 그렇게 고고한 척 하는 거요. 보료 위에 앉아서 나를 마치 어린애 취급하듯 한 것을 생각하면 지금도 분하오. 그러나 나는 끝까지 당신을 사랑할 것이오. 당신이 사랑을 버린다면 내 손에 죽을 줄 아시오(김유정이 박녹주에게 보낸 편지).” 김유정이 나한테 죽이겠다고 협박편지를 한 것은 이때가 처음이다. 김유정이 나를 부른 칭호도 금새 달라져 갔다. 처음에 “선생”이라고 하더니 “당신”이라고 변했고 나중에는 “너”라고 자기 부인을 칭하듯이 불렀다. 하루는 인력거를 타고 돌아오는데 검은 그림자가 인력거를 향해 돌진해왔다. 직감적으로 김유정이라고 생각했다. 나는 인력거꾼에게 정거하지 말고 빨리 앞으로 달려가라고 소리쳤다. 김유정은 번쩍이는 뭔가를 손에 들고 있었다. ‘칼이다’ 하는 생각이 들자 온몸이 오싹해졌다.

관람객이 한산하고 가을 냄새 짙게 풍기는 종묘다. 은행잎이 두껍게 땅을 덮고 있고, 그 위에 붉은 나뭇잎이 바람에 가볍게 흔들리고 있다. 설악산에서나 볼 법한 단풍나무가 아름답게 여기저기서 살랑거린다. 마치 붉고 노란 터널을 지나는 양, 눈의 동공이 확장되고, 귀가 멍멍해진다. 눈을 감고 천천히 걸었다. 정비석의 산정무한이 생각났다.

밤 깊어 뜰에 나가니, 날씨는 흐려 달은 구름 속에 잠겼고, 음풍이 몸에 선선하다. 어디서 솰솰 소란히 들여오는 소리가 있기에 바람 소린가 했으나, 가만히 들어 보면 바람 소리만도 아니요, 물소린가 했더니 물소리만도 아니요, 나뭇잎 갈리는 소린가 했더니 나뭇잎 갈리는 소리만은 더구나 아니다. 아마, 바람소리와 물소리와 나뭇잎 갈리는 소리가 함께 어울린 교향악인 듯싶거니와, 어쩌면 곤히 잠든 산의 호흡인지도 모를 일이다.

나무 밑에 새 한 마리가 졸고 있었다. 낮잠을 즐긴다고 아무리 생각하려 해도 그런 생각이 들지 않았다. 발가락은 잘려져 나가 보이지 않았고, 부리는 병에 걸려 썩어가고 있었다. 눈동자는 깃털에 가려 보이지가 않았다. 공해 때문에 병이 들었는지, 먹이를 잘 못 먹어서 그런지 알 수 없지만, 미동도 없이 머리를 깃털에 푹 집어 넣고 앉아 있는 모습은 불쌍하기 짝이 없었다. 짧은 시간이나마, 푹 쉬었다 가렴!

<종묘 제사 음식을 찍었다. 유리창에 비친 나의 모습>

시간 가는 줄 몰랐다. 배가 고프지 않았기 때문이다. 뭔가 착잡하고 답답했다. 시원한 바람이 불기를 바랬다. 그러나 나뭇잎 하나 까딱하지 않았다.

근처 식당에 들어갔다. 광어회를 주문하고 소주 잔을 들었다. 옆에 두 어르신도 역시, 광어 안주에 소주 잔을 기울이고 있었다. 갑자기 그들이 어떤 사람인지, 무슨 이야기를 하는지 궁금했다. 간헐적으로 들려오는 두 사람의 대화로 보아, 이 두 사람은 38년생, 아주 오랫동안 우정을 쌓아온 막역한 관계라는 것을 알 수 있었다. 가끔 가다 들려오는 "얀마, 얀마" 소리가 그렇게 정답게 들릴 수가 없었다. 내가 저 나이가 되어, 같이 소주를 마시며, "얀마, 얀마" 할 수 있는 친구가 있을까?

두 사람이 자리를 뜬 후, 나는 한참 동안 멍하니 빈 하늘을 바라보았다. 지나온 날들 내 옆에 있었거나, 이미 세상을 떠난 친구들의 얼굴이 주마등처럼 스치고 지나갔다.

인생 살아보면 별 것도 아닌 것을 왜 그리 앞만 보고 살았는지 모르겠다. 한푼이라도 더 벌어야 했고, 경쟁에서 지지 않아야 했으며, 밤 늦게 자고 새벽에 일어나야 했던 젊은 날들이었다. 열심히 일 만하고 즐길 수 없었던 젊은 시절이, 나 혼자만의 일은 아닐 것이다. 사회 전체의 풍조가, 아니 모든 사람의 마음 속에, 아니 받은 교육이 아마 그것뿐이었을 지도 모른다.

피끓고 상상력 풍부한 젊은 시절을 즐기지 못하고, 오직 앞만 보고 노력한 것이, 단지 "편안한 노후"를 위해서였을까? 별 감정도 없이, 어제와 오늘이 같은, 별 의미도 파도도 없이 그저그런, "편안한 노후" 를 위해서, 젊은 날을 희생하는 것이 당연한 것일까?

요즈음 젊은이들은 일은 안 하고, 놀기만 한다, 라는 말을 듣는다. 그렇다고 "노후 생활을 위해 무조건 참고 인내하고 살아라", 하는 나의 구식 생활방식과 사고방식을 젊은이에게 "자랑스럽게" 강요할 수 있을까?

젊었을 때, 우연히 길거리에서 본 이름 모를 소녀의 모습에 가슴 철렁였었다. 벽 너머에 있는 여인의 웃음 소리에 잠 못 이룬 때도 있었다. 옷깃을 스치는 인연만도 못 한 어떤 원두막에 남아 있는 여인의 분 냄새를 잊지 못해, 동산에 올라 무작정 소리질러야 했던 사춘기 시절도 있었다. 젊음이라는 이유 하나만으로 찬바람 맞으며 밤 거리를 방황했던 눈보라 치는 겨울도 있었다. 이제 그 젊은 시절로 다시 한번 돌아가고 싶다. 단 하루만이라도!

(2021. 11. 20일 작성)

'Essays' 카테고리의 다른 글

| 내 누님같이 생긴 폰이여! (0) | 2021.11.26 |

|---|---|

| 종로3가 생선회 (0) | 2021.11.22 |

| "나는 욕심이 없다" (0) | 2021.02.01 |

| 무안에서 어떤 아침 (0) | 2020.12.04 |

| 어떤 쪽지 (0) | 2019.10.04 |